所持許可証交付から確認まで

このページでは、空気銃の銃砲所持許可申請について、所持許可証を受領してから銃砲所持許可が有効になるまでを解説する。

猟銃・空気銃所持許可証の受領

事前に予約した日時に、本人が所持許可証を受け取りに警察署へ出向く。印鑑を忘れないように。

中身の記載事項を確認して、受領証に住所氏名を記入して、印鑑を押すだけで受け取りは終了する。今回は面談などはなく、手続きだけで所要時間は10分ほど。

私は「所持許可が下りました」という電話をいただいた翌日(9/30)に受け取りに行った。

記載事項を確認すると、銃の種類の欄に「散弾銃」というゴム印が押してあるのを発見し、「空気銃」に訂正してもらった。まったく最後まで油断できない。

念願の所持許可証を入手したが、ここからまだもうひとやま越えなければならない。そう、銃器を購入し、さらに銃器の確認という手続きをしなければならないのだ。

許可証の中身

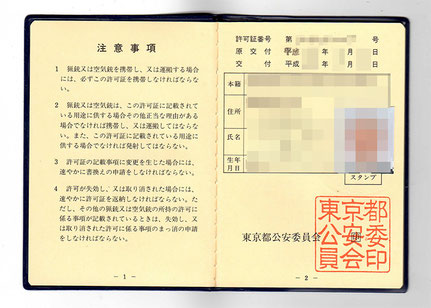

中身は全29ページあって、最初のページを開くと、左に注意事項、右に所持者についての記載と顔写真がある。このページの交付の日付は、許可証を受領した日になる。

昨今の免許証や免状のようにコンピューターで作ったようなカード式ではなく、冊子の中に手書きで写真貼付、割り印というのがアナログ的でいい雰囲気だ。

(ところによっては、ゴム印を多用したり、銃器欄など印字されたものを割り印付きで貼付したりしているらしい。)

この所持許可証(冊子)は3年に一回、誕生日基準の更新により新しいものに交換される。(写真も新しいものになる。)

新しい許可証の原交付の日付には、初めて所持許可証を取得したときの日付が引き継がれ、交付日は新許可証を受領した日となる。

許可証番号は、新許可証にもそのまま同じ番号が引き継がれる。この番号は所持許可を取得した者に与えられる「許可証」の番号である。

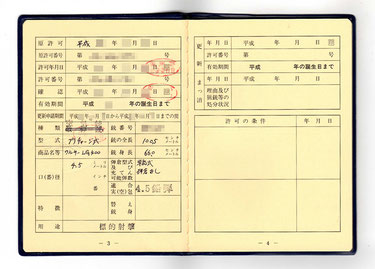

3ページ以降は所持する銃器の許可証明欄になる。

1丁の銃につき、ひとつの見開きページが使われている。私は初めて申請した銃1丁だけなので、3-4ページに記載がある(4ページは更新や抹消したときの記載欄なので、実際には3ページ目だけの記載だ)。

原許可の日付は許可が下りた日を表し、原許可番号とともに、更新後の新しい許可証にも引き継がれて記載される。新許可証の許可番号欄は原許可番号とは異なった新しく取得した番号が記載される。

写真の許可証は、銃器の確認手続きをする前のもので、「確認」欄が空欄になっている。このまま確認手続きをしないで3ヶ月間が経過すると許可が無効になる。

種類欄が散弾銃から空気銃に訂正されているのは、警察署の手違いによるもの。受領証署名前に、私の指摘によって明らかになった(笑)。

5ページ以降は、同じ体裁のものが25-26ページまで続く。つまり1冊で12丁分の記載が可能というわけだ。

私の場合、所持許可を受けたのは1丁のみなので、5ページ以降は空欄だ。

3年に一回の更新では、記入ページがたっぷり残っていても、そのまますべて交換となる。

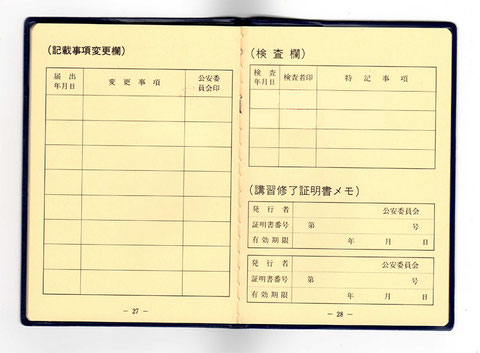

27ページは記載事項変更欄で、住所などを変更したら、その事実をここに記載される。

28ページは検査欄で、年一回実施される「銃砲一斉検査」を受検したらその記録を警察官が記入・押印する。

同ページにある講習修了証明書メモ欄は、受講した経験者講習などの記録を、自分で覚えとして記入することができる。

最終の29ページには譲渡欄がある。所持する銃器を手放した場合に記入する。

最後の裏表紙には透明のポケットがあって、火薬類許可証入れと書いてあるが、メモや領収証なども挟めそうだ。

なお、2019年に新しく交付された許可証には、ポケットはあるものの「火薬類許可証入れ」という表記は無くなっている。

銃器の購入

警察署で許可証を受け取ったら、いよいよ銃砲店から銃器を入手することになる。ここは銃砲店とのやり取りになるので、手続きは銃砲店に従えばよい。許可年月日より3ヶ月以内に銃器の購入・受取をしなければ、許可が無効になるので迅速に行動しよう。

(銃器を受け取ってから14日以内に所轄警察署へ持参する必要があるので、スケジュール調整も忘れずに。)

購入する銃器は所持許可申請の前に予約して確保されているはずなので、基本的には所持許可証を銃砲店に提示し、代金の残金を払えば、銃器は自分のものとなる。もちろん、許可申請時に譲渡等承諾書に記載されたものとモデルや銃番号(=製造番号)が同じものでなくてはならない。

遠方などで宅配便で送ってもらう場合は、銃砲店が所持許可証の原本を確認する必要があるので、まず許可証の原本を簡易書留かレターパック(できれば、相手に直接手渡しされる「プラス」が望ましい)などで銃砲店に送付する必要がある。もちろん残金の支払いも早々に済ませておく。

銃砲店で原本確認が済んだら返送されてくるので、間違いなく原本が手元に届いたことを銃砲店に通知する。銃器を受け取る前に、所持許可証の原本が銃砲店との間を一往復する感じだ。

あとは銃器の発送を待つのみだが、本人に直接手渡しになるように発送されるので、日時指定の打ち合わせを行っておくこと。

銃器は付属のトランクケースに入っている。かなり大きなもので、重量もあるので、銃砲店に出向いて引き取ってくる場合は覚悟しておいたほうがよい。

銃器を入手したら、いよいよご対面なのだが、念のため銃番号(製造番号、シリアルナンバー)だけは許可証と一致しているか確認しておこう。

譲渡証明書が2通同封されてくる。うち1通は銃器の確認手続きの際に警察署に提出する。

私の場合は、京都の國友銃砲火薬店から宅配便で購入している。許可証受領から確認手続きまでのスケジュールは次のとおり。宅配便での入手の場合はテキパキ進めても10日ぐらいは掛かる。連休を挟むと遅れがちになるので注意しよう。

09/29(木)担当警察官よりTELあり、「所持許可が下りました」

09/30(金)警察署にて所持許可証受領する

10/02(日)許可証を銃砲店へ発送する(日本郵便レターパックプラスにて)。ネットバンキングで代金残金送金。

10/03(月)銃砲店より代金残金入金確認との連絡あり

10/04(火)許可証が返送されてくる(日本郵便レターパックライトにて)

10/05(水)銃砲店より銃器発送される

10/06(木)18:48に、日時指定(18-20時)にて銃器を受領する(佐川急便・送料着払い2,484円)

→この日より14日以内に警察署で銃器の確認を受けなければならない。

10/10(月・祝)銃器受領証を銃砲店へFAXで送信する

10/11(火)08:30に、担当警察官へTELする、「銃器が届いたので確認手続きに伺いたい」

→今日は立て込んでいるとのことで、明朝09:30ごろでアポを取る。

10/12(水)09:30ごろ警察署訪問、銃器の確認手続き完了

銃器の確認

銃砲店から銃器を入手した時点では、まだ正式に所持したことにはならない。銃を受け取ってから14日以内に所轄警察署に持参して、銃器について許可証の記載事項に間違いがないかの「確認」を受けなければならない。この期間内に確認を受けないと不法所持になってしまうので、重要な手続きだ。

祝日を挟んでいたり、平日でも担当警察官が多忙ですぐにアポが取れないこともあるので、余裕を持って早めに行動しよう。

必要なものは、銃器、所持許可証、譲渡証明書、印鑑の4点。所要時間は20分ほど。

・銃器

このたび購入した銃器を持参する。サイト(照準器)などの付属品は必要なく、本体のみ持ち込めばよいのだが、私はエアシリンダーも持参した(もちろん本体から外して)。運搬するときはケースに入れて行くこと。自宅に届けられたときのハードケースでは重過ぎるので、別途購入したクッション内張りのソフトケースに入れて行った。

初めて実銃を抱えて外に出るのはドキドキした。誰かにひったくられでもしたら一大事。銀行から大金を下ろしたとき以上の緊張だった。

・所持許可証

先日受領したばかりの所持許可証を忘れて、銃器だけを持って行ったら、そこで即、銃刀法違反となるので要注意だ。逆の場合は笑い話で済むのだが、本当にそんなうっかりさんがいたら、危なくて銃砲を所持させるべきではないだろう。

警察署では、この許可証の記載事項と、持参した銃器が一致しているかを検査し、確認手続き完了となる。警察官は銃器に慣れているだろうけど、初めて警察官の前で実銃を触るのはとても緊張した。銃口を人に向けていないか、銃弾が装填されていないかなどは気をつけよう。

・譲渡証明書

銃砲店から銃器を受け取ったときに添付されてくる書類。1枚を警察署に持参し提出する。

・印鑑

お役所へ行くときの必需品。

<確認の手順>

私の場合の手順を記す。

まず、警察署生活安全課内のいつもの小部屋の机に置いたソフトケースを前に、「出してください」と言われて、自分でケースのジッパーを開けて、中身を取り出して机の上に置く。エアライフルは組み立て・分解の工程がないので、ただ取り出すだけだ。

エアシリンダーも一緒にケースに入れていたが、そのままでいいです(=装着する必要はない)と言われる。

銃番号(製造番号)が、許可証の記載事項と一致しているかを確認する。

警察官が、交通事故の検分に使うような50m用ぐらいの大きな巻尺を持ってきて、銃身長と全長を測って、許可証の記載事項と照合する。大きな巻き尺しかなかったらしい(笑)。

そして、許可証の「確認」欄に日付が記入され、公安委員会の印が押されて手続きが完了する。これで晴れて銃砲を合法的に所持することとなったわけだ。

すべて終了したら、元通りガンケースに収納し、寄り道せずに自宅へまっすぐ帰ろう。そして、帰宅したらすぐにガンロッカーへ収納して施錠しておく。

<銃器の長さの計測にあたって>

確認手続きにおいてはエアライフルの全長と銃身長を計測されるが、散弾銃と異なり、競技用のエアライフルは稀なのか、担当警察官や銃砲一斉検査で計測を担当する猟友会の方々も、どこを測ればよいのかよく分からない場合がある。そのときのためにも計測箇所を具体的に覚えておきたい。

エアライフルについては次のとおり。

・銃身長:銃口(固定されているカーボンスリーブ先端)から弾の装填口まで。

・銃全長:銃口からバットストック(通常外さない部分)の末端まで。

全長については、チークピースやバットプレート等のキャリアーで別部品になっている部分は、容易に取り外せるものとみなしているわけである。

(定義:國友銃砲火薬店に確認済み。)

私の場合、銃砲関連の別の用事があり、一瞬間だけ署内の階下へ行かなければならなかったのだが、銃器は「我々が見ていますから(銃は)置いていって大丈夫ですよ」と言われた。戻ってきたら、ガンケースは別の部屋に移動されていた。警察署内で警察官の管理下においたり、警察官が触れることはまったく問題がないようだ。ただし、警察官の同意が必要なので、こちらからお願いすべきではないだろう。警察官は事情を察してくれて預かってくれるだけだと思おう。

余談だが、所持許可証の「銃の全長」と「銃身長」の欄は、単位がセンチメートルなのだが、私が受け取った許可証には、「1005」と「660」のようにミリメートルの数字が入っていた。小数点を加えるだけなので自分で点を打とうかとも思ったのだが、許可証は公文書なので、銃器の確認手続きをした際に担当警察官に申し出て、小数点を追加してもらった。

以上で、購入した銃器(標的射撃目的のエアライフル)はいつでも使用可能となる。

ただし、使用できる場所は公安委員会指定の射撃場に限られている。初めて射撃場へ行くときはドキドキで、それなりに勇気がいるものだ。できれば指導員が常駐しているところで、最初の指導を仰ぎながら始めたい。

詳しくは、本サイトの射撃場のページを参照のこと。

また、許可された銃器は、最低でも1年に1回以上は使用実績を作っておこう。過去3年間に一度も実績がない場合は、ほぼ無条件で許可取り消しになるようだ。

許可証番号のロジック

所持許可証の表紙を開くと写真のページがあり、その一番上に「許可証番号」が記されている。

お気付きの方も多いと思うが、この番号には採番に関してロジックがあるそうだ。

平成23年1月の福島県警で出された通達によると、まず、許可証番号は、11けたの数とし、上位2けたは都道府県コード、次の3けたは署コード、次の2けたは許可年の西暦の下2けた、末尾の4けたは暦年の一連番号となっているらしい。たとえば、福島県(25)の福島警察署(101)で、2011年に交付された、その年第一号の許可証番号は、「25101110001」となるのだそうだ。

同様に、もう一枚めくった銃器のページの「原許可番号」と「許可番号」にも意味がある。

こちらは9けたの数で、上位3けたは署コード、次の2けたは年次、次の1けたは銃種を示す数(散弾銃は0、ライフル銃は1、空気銃は2)、末尾3けたは銃種ごとの暦年の一連番号だ。例としては、福島県警福島警察署の平成23年のライフル銃の許可第1号の場合、「101231001」となっているとのこと。

許可証番号には西暦が、銃器の許可番号には和暦が使われているのもおもしろい。

以上のような説明をネット上の通達で見つけ、自分の許可証を見てみると、銃器の許可番号で疑問が湧いた。

私が所持しているのは空気銃なのだが、銃種を示すケタが「0(散弾銃)」になっているのだ。心当たりとしては、交付時に「種類」欄が散弾銃となっているのを空気銃に訂正してもらったという経緯があった。番号の訂正は受けていないので、採番されたままになったのだろうか。しかし、後に許可更新をして番号が新しくなったときも、このケタは「0」だった。もしかしたら、都道府県によって若干の差があるのかもしれない。

エアライフル射撃の始めかた!

まったくの初心者が、見よう見まねでエアライフルによる標的射撃を始めてみた。ほとんど独学状態で、しかも身体に障害アリ。

こんなことで大丈夫か?

アレコレもがきながらも、楽しんでいる様子をご覧ください。

A physically disabled shooting beginner tells you how to get into an Air Rifle target shooting in Japan.

Un principiante discapacitado de tiro le dice cómo comenzar un tiro al blanco con rifles de aire comprimido en Japón.

殘疾人射擊初學者講述瞭如何在日本開始氣步槍射擊。

本サイト内すべてにおいて、その一部または全部を当方の許可なく引用、転載、複写等することを禁じます。発見した場合は使用料を請求いたします。なお、Wikipediaなどパブリックドメインに転載した場合は万死に値しますので、絶対に避けてください。

なお、オリジナルでない画像は可能な限り出典を明記しており、著作権侵害の意図はありません。

(All of the photos published in this web site are for reference purpose only unless otherwise mentioned. I have no intention to violate other's copyright.)

All rights reserved (c)2018-2025

Munekuni as Kuniarkel. Tokyo, JAPAN.

このサイトは現在も制作中です。

少しずつ記事が増えています。

乞うご期待!

最終更新日:2025年01月21日

サイト開設して満6年になりました!

(2018年12月開設)

Unique visitor (IP - Since April 2nd, 2019):

二重カウント防止機能付きカウンター

↓サイト内検索

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から